| 票价搜索 > 旅游景点 > 游记 > [游记]“发现广州”之精读耀华社区 |

[游记]“发现广州”之精读耀华社区 |

| 2007-08-14 ctrip.com |

|

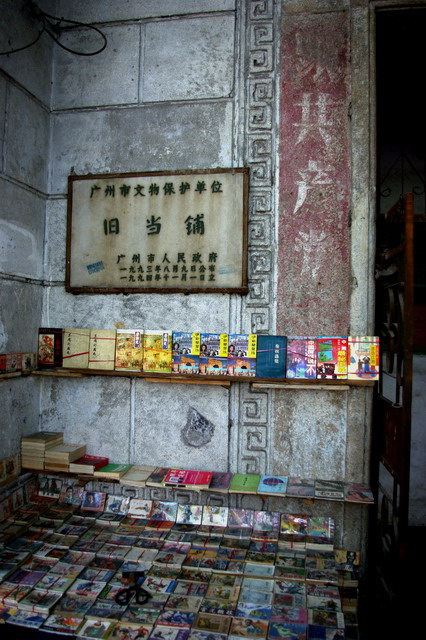

2007年6月24日,我再次加入了东莞磨网队参加“发现广州”活动,去年用了一篇《发现广州,16处水道来16次的问》来记叙那种发现的兴奋,以及种种新鲜体验。而这次,我们选择了B 组类别,没有再继续去年走马灯似的脚步,而是将脚步放慢,将镜头贴近,用心品味老广州的文化底蕴。 这次活动中,最吸引我们的是耀华社区。不仅仅因为它是传说中的十大和谐红旗社区,甚至还是温总理曾经专程考察的地方,而是这里保留完好的古老民居,以及它寄居于繁华都市中特有的生活状态。 一、 耀华社区的视觉感受 耀华社区的精华所在就是耀华大街,它东起文昌北路,西至耀华西街。全长约120米,这短短的路程中却保存了三十多幢清末民初的西关传统民居。可代表西关(广州的旧城)19-20世纪人们居屋的多样性和固有特色,这种民居人们把它称作“西关大屋”。 如同许多古老的村庄一样,这里的建筑精美无处不在。华美艳丽的满洲窗,酸枝木做的趟栊门,更有间或分布的花园式小洋楼,似乎还在述说往日的辉煌,也浓缩了一段历史过往。 老街还是充满怀旧气息的,令我记忆犹新的一幕是在后耀华中这处小巷,午后的斜阳穿过厚厚的榕树枝叶,将淡淡的余晖投射进来,光影如同剪碎的纸屑散落在巷子各个角落。还有一位邮递员,踩着绿色的旧时自行车,正在挨家挨户的发送着邮件。当时的巷子静极了,在那一刻,时光如同停滞了一般。 老街还是现代和历史交融和碰撞的地方,在这里几乎每个角落,只需抬头一看,外围高楼的身影便占据了你的视线,开发建设的影子如同矛剑时常在它的上空穿刺而过。耀华社区并不太大,被紧紧镶嵌在四面林立的高层楼宇之间。我很想走上一座高楼,俯瞰它的模样,估计充其量它也只像个小小的天井吧。在它的上空,唯一不吝啬的恐怕就是阳光了,虽然那些矛剑阻挠住了她,但还是能顽强地穿透进来。 二、老街的生命力 记得去年我曾经去过虎门的一个古村落白沙村(水围村),那儿的旧有建筑也保护得也非常完好,昔日的护村河仍然光影绰绰,站在水围村,却见河对岸许多独立的别墅,那儿居住的才是原本的主人。原来,本地人早已搬出古村,而将旧屋出租给附近打工的外来人,古村失去了最重要的一个环节--生活状态。 在我看来,这些古村落和老街们,如果没有了人的居住状态,失去了传统的生活方式,它再亮堂,也只能是一具空壳,如博物馆罢了。类似的地方比如东莞潢涌村的黎氏宗祠,里面干净得一尘不染,旧时的器具陈列得琳琅满目,但就是再没人居住了。让我惊恐不已,我不知道自己看到了什么,也不清楚应该记录下什么。 幸运的是,耀华大街并不是这样的躯壳。这不,等我们下午再次走近它的时候,每周末的粤曲演出活动已经开场。 上午我们来到逢源街文化中心的时候,一位梁阿姨非常抱歉地告诉我们,粤曲演出刚刚结束,但下午两点还会有的。等到下午我们再次前往的时候,那悠扬悦耳的粤曲声早从礼堂中传来。上午在这里碰见的黎叔刚刚唱完一曲走下舞台,而梁阿姨在门口微笑着向我们点头示意呢。天气很热,文化中心也有空调开着。居民们进来看戏,可以随意给一元钱作为空调费,一个残傻闹胶凶永锩娣抛乓恍┯脖遥? 从墙上的公告栏中我们了解到,今天是“新翠苑”粤曲队的固定活动。礼堂中的座椅早被粤曲爱好者们坐了一大半了。台上有热情的主持者介绍每一位演唱者和曲目,台下还有几位伴奏者,都是尽心尽力。我甚至看到,舞台一旁的长桌前,还有演员们在进行化妆呢,看来接下来的节目更为精彩。 观众们,大都是较为年长的,我问梁阿姨,是否也有年轻人来看戏或者唱戏,她说不太多,但也经常有。 事实上,粤曲演出仅仅是耀华社区其中的一个文化节目,从文化中心的那个告示牌上面我们还不难发现。类似于书画,武术,古玩鉴赏等等活动,早已成为这里人的固定生活内容。 三、 反思当今的古镇文化 在这次活动中,除了发现广州的其它队伍外,我们很少看到专程前往的参观者。也许,这些景致都太过于平常,接近它也相当容易。和这座城市每日两班飞往丽江的航班相比,这儿真的冷清异常。 面对残存的文化遗产,我们或许更应该低调地接近它们,就像今天的耀华街那样,悄悄地走近,再悄悄地离开。像一缕清风般拂过。可是,如今的古镇文化已经沦为另一中享乐主义的绝佳场所。他们唱着并不是当地的歌谣,喝着也不是本地的酒水,还吃着五湖四海的佳肴,将古镇变成了度假村。或许,他们眼中的传统文化,只是杯中的另一道下酒菜而已。 那么今后的古镇呢,还有没有传统,还会不会有继承?估计他们是没心思琢磨的,唯独将抱怨留给更晚的后来者。 “呀!这里怎么如此商业?” 这是许多后来者游记里面最多的一种抱怨。这个抱怨大致有两层含义,一是惊呼眼中的那个村,这个庄已经不是想象中的那般清纯朴实了;二是这种商业于我无关,我仅仅是局外人,旁观者而已。 “嘿!还有旁边的那个XX村,那条XX河还不商业呢。。。。。。”这也是许多后来者游记的典型描绘, 似发现了新大陆。 那更请您们止步吧,如果你无法避免迈出后脚,但留住前脚总可以吧。 四、本次活动的一点体会 据说有其它B组的队伍后来走着走着干脆仿效A组的模式,彻底地变成了快速纵队。最后竟也喜获几十处目标,不知道这是幸事还是悲哀? 幸好,我们的醒悟来得不算太晚。在下午的活动中,我们不再追求速度,也不再拘泥于某个题目的目标。放慢节奏,细心观察,也就有了最后的耀华大街的深入记录。 B组的活动,我的体会是首先要认真阅读题目,其次需要拟订一个活动的主题,也就是观察的对象。比如老街的人,老街与周边环境的融合与冲突,老街的传统习俗等等。这样才能从纷繁的事物中总结出规律, 才能发掘出别具一格的题材。 备注:发现广州,是南方某户外网站组织的城市定向活动。分为A和B组,A组以速度为主,B组以观察为主。 (发现广州) (发现广州) (发现广州) (发现广州) (发现广州) |

| 转自:http://www.ctrip.com/community/itinerarywri/showwriting.asp?writing=987642222阅读 |

游记文章由机器自动选取,来自其它网站,不代表票价网观点。 |

网友评论: |

| 共0篇回复 «上一页 下一页» |