| 票价搜索 > 旅游景点 > 游记 > [游记]冬日的青岛2——搜楼记 |

[游记]冬日的青岛2——搜楼记 |

| 2009-01-10cncn.com |

冬日的青岛——搜楼记 青岛开埠的历史,其实并不久远。在百年建置的开始,却铭刻着屈辱两字。也许澳门回归时,那首情真意切的《七子之歌》曾经让你潸然泪下,不过你可曾知道,这首歌并非新作,它的歌词取自澳门回归祖国70多年前,著名的爱国诗人闻一多用炙热的情感写下的组诗《七子之歌》: 澳门 你可知“Macao”不是我真姓? 我离开你太久了,母亲! 虽然他们掠去的是我的肉体, 你依然保管着我内心的灵魂。 三百年来梦寐不忘的生母啊! 请叫儿的乳名,叫我一声澳门! 母亲,我要回来,母亲! 香港 我好比凤阙阶前守夜的黄豹, 母亲呀,我身份虽微,地位险要。 如今狞恶的海狮扑在我身上, 啖着我的骨肉,咽着我的脂膏; 母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。 母亲呀,快让我躲入你的怀抱! 母亲,我要回来,母亲! 台湾 我们是东海捧出的珍珠一串, 琉球是我的群弟,我就是台湾。 我胸中还氤氲着郑氏的英魂, 精忠的赤血点染了我的家传。 母亲,酷炎的夏日要晒死我了, 赐我个号令,我还能背水一战。 母亲,我要回来,母亲! 威海卫 再让我看守着中华最古的海, 这边岸上原有圣人的丘陵在。 母亲,莫忘了我是防海的健将, 我有一座刘公岛作我的盾牌。 快救我回来呀,时期已经到了。 我背后葬的尽是圣人的遗骸! 母亲,我要回来,母亲! 广州湾 东海(岛)和硇洲(岛)是我的一双管钥, 我是神州后门上的一把铁锁。 你为什么把我借给一个盗贼? 母亲呀,你千万不该抛弃了我! 母亲,让我快回到你的膝前来, 我要紧紧地拥抱着你的脚踝。 母亲,我要回来,母亲! 九龙 我的同胞兄香港在诉他的苦痛, 母亲呀,可记得你的幼女九龙? 自从我下嫁给那镇海的魔王, 我何曾有一天不在泪涛汹涌! 母亲,我天天数着归宁的吉日, 我只怕希望要变作一场空梦。 母亲!我要回来,母亲! 旅顺,大连 我们是旅顺,大连,孪生的兄弟。 我们的命运应该如何的比拟? 两个强邻将我来回的蹴蹋, 我们是暴徒脚下的两团烂泥。 母亲,归期到了,快领我们回来。 你不知道儿们如何的想念你! 母亲!我们要回来,母亲! “七子”指的是当时被列强霸占的七块土地,澳门只是“七子”之一。祖国母亲被掠去的这七个孩子在英、法、日、俄等帝国主义列强的淫威下四散飘零、任人蹂躏。到1900年,帝国主义列强已在中国的土地上强行开辟商埠上百处,在10多个城市划定租界20多个。青岛就是在这样的历史背景下,先于1897年被德国强占,一战爆发后,在1914年,又被日本取德国而代之进行殖民统治。 至今青岛的老城里,仍留下了不少当时修筑的洋楼别墅。这座被中国近代著名建筑家梁思成给予极高评价的城市,用她真实存在的建筑,默默讲述着一个民族的国仇家恨和一个城市的沧桑变化,历史和现实在这里有机的融合,悲伤和欢乐在这里不断的交割。 冬日里来到青岛,失却了海边追波逐浪的乐趣,却也自有她的不经意间发现的好处。几乎所有的洋楼缺少了如荫绿树的庇护,比什么时候都更清晰的暴露在青岛冬日的暖阳下,引得我俩成日扛着相机,穿行在各个小巷里弄,几乎用脚走遍了青岛的老街老城。 第一天的行走,路线安排是这样的:坐车到火车站,在火车站广场看过火车站钟楼和斜对面的车站饭店旧址;就沿蒙阴路往北至湖北路,看警察署旧址;然后从河南路到中山路;在由广西路一直往东,在江苏路与太平路交界看过路矿公司后就顺江苏路一直北上;到龙山路看过迎宾馆后折回江苏路,转观象一路找观火楼;然后从平原路回江苏路路口;转到沂水路;最后顺德县路走回中山路,在春和楼晚餐。

以下是这个路线看到的绝大部分老楼: 青岛火车站 1898年德国迫清廷签订《胶澳租借条约》,取得在山东修筑铁路和在铁路沿线30里开矿的权利。胶济铁路就是那时候由德国人修筑的,名字就用了青岛原来的名字胶澳和济南的首字。日本人后来强占了这条铁路,并强迫中华民国政府斥巨资赎回修筑在自己土地上的胶济铁路的路权。 修筑于1900年到1901年间的青岛火车站,位于广西路和兰山路的轴线上,是纯粹的德国文艺复兴的作品。当然,那时候这两条路都不叫现在这个名字,她们被分别命名为亨利王子路和霍恩措伦路,日本人占领后旋即给她们改了日本名字。难道换个名字就是你家的东西了么? 车站主体部分有一座高 我们也就是从这里踏上美丽青岛的土地,然后又从这里依依不舍的离开。 德车站饭店旧址 位于兰山路2号,1913年修建,就在火车站广场的斜对面,一整栋带金色尖顶的德国建筑非常醒目,现在也是以餐饮业为主, 青岛德国警察署旧址 位于蒙阴路和湖北路的路口。始建于1904年,是当年德国维护其殖民统治秩序的部门。随着时间的推移,这座建筑见证了驻扎在这里机构名称的更迭,从警察署到宪兵队、从警察厅到警察局……如今,这里是青岛市公安局,庄严的国徽镶嵌在正门石墙的正中,神圣不可侵犯。 建筑中心的钟楼高 青岛俱乐部旧址 占据中山路一号的有利位置,1910-1911年间由德国人设计建造,原为德国上层人物的社交场所,青岛收回后改为国际俱乐部,现在的使用单位是青岛市科学技术协会等。 侯爵饭店旧址 位于广西路37号,建造竣工于1910年。1922年中国政府收回青岛主权后,这里一直是胶澳警察厅第一区警察署办公地。日本占领时期,这里是宪兵队驻地。抗战胜利后,仍作为警察分局驻地。现为青岛市公安局市南区分局所在地。 医药商店旧址 广西路33号医药商店旧址,德式建筑。又名橡树饭店。建于1905年,德国人库尔特.罗克格设计,砖石钢木混合结构。共4层,檐高 亨利王子路理发厅 广西路上,红房子的东面,与胶州德意志帝国邮政局旧址隔安徽路相望。建于1905年,风格奢华、色彩艳丽。前几年的照片上是没有塔顶的,这次去看到在鲜红的楼层上加盖了一个蓝绿的尖顶。整体建筑的颜色非常抢眼,无论丛那个路口过来,绝对不会错过它。 胶州德意志邮政局旧址 位于广西路和安徽路路口,门牌号是安徽路5号。在青岛很多房屋都有2个甚至3个门牌号码,以致于当地人很少记路名地名,大多以附近的标志性建筑作为区域代码。有天在香港中路上找书城的时候,一个当地人看到我们手里举着地图,赶紧跑过来看看他要找的漳州二路到底在哪里,其实已经离的非常近了。忙不迭地跑开后,突然又一阵小跑跑回来,问你们要去哪里?我告诉你们……看到我们迷惑不解、提高警惕的样子他自己也好笑,指给我们书城的准确位置后又急急忙忙地向他熟悉而又陌生的城市深处跑去…… 这栋建筑建于1903-1904年,最早为私人商业大楼,后被德国邮政部成立的胶州帝国邮局租下该楼一楼作为帝国邮局。其立面为红色砖墙体,护墙拱券则为浅色清水粉墙。角部高起塔楼,突出面向街道岔口的转角。两处山墙突显了建筑的侧面。青岛市邮局曾经也在这里营业,面向莒县路的那面还残留着“鸿雁餐厅”的招牌——邮局开设的实业都很喜欢用这个“鸿”字——不过现在早已经人去楼空,邮局也搬到了对面安徽路上,不知道这栋有百年历史的老楼是否还能再有机会发挥余热。 德国领事馆旧址 德国领事馆旧址位于青岛路1号,广西路拐角处,建于1900年。其南立面中心部位是两排长形窗户,中间起山墙,西南角拐角处建有当时通行的双层圆顶塔楼,主入口设在这个拐角的凹入部位,被大块的花岗岩粗石装饰着。最早是德国侨民的住宅,1926年德国在青岛开设了领事馆,初在广西路3号,后迁入现址。典型的欧陆风格建筑。二战时期,这里是青岛惟一的外国领事馆。后来,这里被孔子后裔购下,转赠市政府后,被开辟为“南园孔子纪念馆”。 我们本想进去参观一下,不过绕了一圈都是铁将军把守,不得其门而入。 德国神甫旧宅 广西路5号的这栋建于1914年的洋楼,原本为德国神甫姬宝路的宅第,现已洋为中用,扯起绳子晾起了衣服,打出小洞挂上了空调,早已融入了青岛人的现实生活中了。 山东路矿公司旧址 位于江苏路和太平路的交界处,离海很近,建于1902年。太平路,在德国人的口中是凯撒·威廉皇帝街,在日本人口中又变成了舞鹤町。该楼为砖石木结构。红瓦尖顶三层,建筑立面是封檐、抱角,券拱则为清水墙粉面,花岗石砌体。几处高墙上饰以木桁架建筑式样。东立面上突起一座花岗岩石挑楼,使相对封闭的立面富有主体感。朝海的南立面上一层设有拱廊,二层设双柱敞廊。整个建筑为中世纪德国处理手法。 学务委员会旧址 门牌号是湖南路6号,其实在江苏路和湖南路交界的地方,两条路都能看到,门楣上赫然写着“1899”。据说是青岛最老的楼,现在也说不清楚到底始建为何。自然这样的老楼不是三言两语就能交代清楚的,如今依然有人在住,沧桑的墙体包裹的老屋里,故事还在继续上演。 总督府童子学堂旧址 位于江苏路9号,由德国于1900年始建,德国建筑师贝尔纳茨设计,皮科罗公司施工。建筑造型对称,大门设在中央,内凹的中段建筑体高于两侧配楼,为二层。主楼南墙呈开放式,底层以数根直立石柱构成拱门,顶层配有中式雕饰的木制阳台,建筑立面均由粗灰浮涂饰外面,东西两侧为较封闭的型体,拥有4间教室和教师用房。 学堂最初专收德国在青岛的贵族学生。现在为青岛市实验小学——青岛江苏路小学所在地。学校如今也早就扩建不少、整治一新了。我们到那里的时候,正赶上中午放学,一帮小朋友嬉笑打闹着一起涌进了街对面江苏路8号的俄侨古西那辽瓦曾经的私宅,如今的学生中午托管所。 德侨潘宅旧址 江苏路12号,当地人习惯叫做二提督楼,在青岛的历史优秀建筑名单里又被称为美国基督教青年会旧址,始建于1897年。发现这个优秀建筑名单里不少地方和悬挂在建筑外面的铭牌对不上号,不是地名不对,就是门牌错了,这回连名字都没对上……也不晓得是不是我找的这份名单是个水货的原因…… 现如今是青岛市交通稽查大队的办公用地。 基督教堂 江苏路有条小台阶一直通往路边这座小山坡上的教堂。门牌号为江苏路15号。这无疑是我见过的青岛建筑里最美丽的一栋,每年有无数对新人在这里将它摄入新婚照片的镜头,以它曼妙的身姿来见证自己的浪漫。而它,也是促使我最后下定决心在寒冬腊月剥葱似的赤膊上阵、搔首弄姿拍摄纪念照的决定性因素。事实证明,在那几组照片中,我最喜欢的还是在这里拍摄的。 拍照之前,我们正好路过,所以跑进去打探了一番。门票一人7块,拍摄结婚照的话一对新人是100,这也正是很多影楼现在不愿意来这里拍摄的原因。不过现在是淡季,一切好商量。 这座德国古堡式的建筑由德国建筑师罗克格设计方案,汉堡阿尔托纳区F.H.施密特公司施工。由柏林德意志福音教会投资,于 礼拜堂内部顶棚为钢丝网水泥拱形吊顶,厅内前方正中设祭台,内廊柱为粗短的红花岗岩柱身,青花岗岩斗形柱头。教堂大厅设3个出入口,主出入口对南面小广场。 建筑外墙为淡黄色带有浪线划痕的粗灰泥抹面,粗条石檐口,粗犷的磨菇石勒角,转角处用粗石包脚。大厅屋面为红瓦坡顶,钟楼顶部为铜架承重,铜皮覆面,涂以深绿色。整个建筑平面布局合理,建筑形体高低错落、层次分明、格调统一、富于变化。建筑风格属青年艺术派和新罗马风格的结合。室内装修的某些样式可见拜占廷时期的痕迹。

(基督教堂) 德国总督楼旧址 德国总督楼也称德式官邸,位于信号山南麓龙山路26号。1905年10月开工,1907年10月竣工,是一座石、钢、砖、木混合体的四层楼,其建筑风格独特,总高度30余米,气势雄伟,气派豪华。 德式官邸就建造时间而言,并不是德国殖民者在青岛完成的第一批建筑。此前两年,从狄特立克山东西两个点向南展开到海边,已以街区依次排开,建设了大量的别墅和公共建筑物。但是,由房建总监施特拉塞尔和马尔克设计的总督官邸的出现,却无疑使这一有序的景观形成了一个辉煌的高潮。 在总督官邸建成6年后的1913年,德国工厂联合会董事会的阿尔丰斯·派克韦特在当年于法兰克福出版的一本书中曾这样描述:“总督官邸以威慑四方的气势坐落在坡顶,不禁使人联想到波兹南皇宫那宏伟之状。” 这是一个有彰有隐的选择:高高在上的总督官邸建筑处于信号山南麓,其左右分别为俾斯麦兵营和欧洲区内的别墅。而这座建筑面积 楼内设地下室。部分墙面饰以一块块巨大花岗石,石面加工粗朴。淡绿色和淡灰色的花岗石在正门的山墙上组成光芒四射的太阳纹饰。山墙角以石料凿成的帆结作装饰。山墙顶部由花岗岩组成放射状山花,在波浪形饰的檐口上饰有一个诺曼龙龙头。南立面东西两部分以券柱廊为主,柱帽、檐头、墙角基部等均由粗犷的岩石迭砌。屋顶为木结构,形式多样,表面覆盖鱼鳞瓦、牛舌瓦、筒瓦,彩色交错,有蓝色、米黄色等,为威廉时代风格和青年风格的结合。建筑内部平面、空间组合灵活,交通流线的组织局部高低错落,富有立体感。房间内部装潢、陈设异常华丽,地板拼为人字形,护墙板雕刻精细,壁灯,吊灯五颜六色、造型各异,室内壁炉上镶嵌有各种玉石,闪闪发光。部分内墙表面裱糊绫子、粘贴马赛克,型钢龙骨,木地板、木楼梯。室内陈设德国钢琴、沙发、茶几、书橱等物,至今保存完好。进门后楼内正中是一间双层高的大厅,通向办公室和餐厅。二楼是私房,三楼为客房及佣人用房。总督官邸其附属建筑,如室内喷水养鱼池、花房及饲养鸽子和猴子的地方也均独具风格。楼周围建有5-6处地堡,其中还有通讯地堡。楼北约 曾有传言该建筑耗资达百万金马克。1922年,这一说法还被载入日本的导游手册中。至少营建费超出可供使用的45万金马克是确有实据的。为此,房建总监施特拉塞尔当年不得不在总会计署申辩原由。他认为,由于时间紧迫而无法预算建造费用,最后势必提高造价。施特拉塞尔解释,花岗石砌立面并非产生额外费用的原因。在当时,用花岗石砌面墙的费用在青岛只相当于柏林价格的五分之一。 德国驻青岛总督都沛禄文在1911年5月回国前一直在此居住。其后任为迈尔·瓦尔德克。1914年秋,瓦尔德克沦落为日本战俘。继德国总督之后住在此处的先是若干日军将领,其后则是几位青岛市长。总督官邸在中国收回青岛后曾作为胶澳督办官邸,后改为迎宾馆。1942年至1945年,官邸一度用作国际俱乐部。1949年青岛解放后,党和国家领导人毛泽东等和部分外国贵宾曾先后在此下榻。现为国家级文物保护单位,青岛的迎宾馆。 我们去的时候正在拍电视剧,好像叫长征故事什么的,一群人占据了二楼的主要房间,并把一楼的室内喷水养鱼池弄得一片狼藉。这个有着漂亮的钢玻璃结构的室内花园本来正在举办一个关于迎宾楼历史的图片展览,结果几乎没有下脚的地方,图片架子也被弄得东倒西歪。 门票淡季是RMB10元。

(总督府) 总督府野战医院旧址 江苏路16号,位于江苏路和平原路口。1899始建,现除几所病房保存良好外,办公楼已拆除。现在建设成为青岛市的一所省级综合性医院,也是山东省东部地区最大的医院——青医附院。 望火楼 观象一路的尽头,观象山山顶的西侧,一路上都是平常人居的小房子,有的还能看见类似“毛主席”这样的字样。问了一位送信的邮差,终于找到了。 望火楼的建成年代一直有所争论,但其瞭望防火的功能却毋庸置疑。它的的风格带点浪漫主义色彩,但细部装饰简单趋向于更为实用的功能性。 现在的望火楼早在半个多世纪前就正式退休,虽已列入被保护的范围,但从现场的状况看,实在是令人惋惜……望火楼的外立面已经有不同程度的墙皮脱落,楼内可以直上瞭塔的楼梯也因年久失修而被拆除,楼下竟成了堆放垃圾的地方……望火楼,犹如一位迟暮的老人,默默凝望着他守护了快一个世纪青岛,默默承受着他曾经庇护过的世人对它的遗弃…… 德国海军营部大楼旧址 沂水路9号。在德占时期,沂水路叫迪特里希路,所以这栋房子也被称为迪特里希路海军官邸,1899年始建。它与总督早期私邸同期建造,属青岛年代最久的建筑之一。华纳引述灰姆施塔特T·华纳档案证实,设计图上将其称为11号官邸。大楼建成的时候,迪特里希路还未成规模。其时,离德军占驻胶州湾仅两年。从1905年拍摄下的照片上看,这座给德国海军军官使用的坚实的营部大楼稍稍有些孤独地伫立在冬日的阳光下,默然无语。但就建筑本身而言,交流的渴望却是明显的。大楼至少在两个侧面以木制的明廊兼做阳台,传达出了开放的信息。 近90年后进行了实地考察的德国学者华纳认为,这幢楼房的平面设计得像一座德国别墅,楼房正中是宽敞的楼梯厅堂。男主人的书房、交谊室和客厅设在一楼南侧,西面是餐厅。旁边靠北是厨房和餐具室。主入口设在东面,其后的塔形附属建筑内是供仆人使用的楼梯。二楼有三间卧室、一间宽大的衣帽间及更衣室和浴室各一间。杂役人员住在阁楼上。 如今这里挂着青岛市工商事务咨询中心的牌子,一家汽车修理公司占用了楼下的场地。二楼的临街阳台上,孤零零的挂着几根香肠。 胶澳总督府旧址 沂水路在这里向南弯了一个半圆形的弧度,胶澳总督府旧址就位于这个半圆最南端的原总督府广场上,一条笔直的青岛路将它的视野一直延伸到青岛湾。 从资料上看,耗资85万金马克的官署的建造稍早于供总督居住的官邸,这其中的部分原因当是此前已建造了一个临时性的总督住所。始建于1904年夏的这座中轴线极为鲜明的庞大建筑,立面为横三纵五段对称处理,四角和中间略为突出,有两层券廊和方形爱奥尼壁柱,古典主义色彩浓郁。总建筑面积 由政府建筑师马尔克设计、汉堡阿尔托纳区F·H·施密特公司施工的总督府是一座砖石和钢木混合结构的建筑。钢材为德国著名的克虏伯钢铁公司的产品,立面用青岛随处可见的花岗岩细方石砌成。据记载,为修建总督府,德国招募了大批农民,并在城市周围开辟了几处采石场;在大鲍岛的北部大窑沟修建了许多窑场,烧制砖瓦。资料显示,工人劳动一天,得两角五分钱。据统计,这期间从事石材加工业的石匠有240人。有关工程细节的史料显示,当时要将某些沉重的细方石砌入墙体,须搭建美国松木制成的脚手架,其上设有道轨,供起重装置运行。 建筑师马尔克对施工的中国匠人倍加赞赏,他认为,他们建成了其生平未见的两层式大厅和券廊内的凸出圆拱顶。在当时,许多德国建筑在重要空间的顶部都采用这种圆拱或十字拱。总督府大楼的凸出圆拱甚至是正立面的一个重要组成部分,可由总督府广场通过敞开式外廊的拱券望及。 建筑物屋顶覆盖以红色筒瓦,坡度很大。层顶还围以铁栏杆,既美观又作避雷针用。总督府一层楼和四层楼均为窗户较小的辅助性房间,主要办公室都在二三层朝阳的南面,走廊则放在背阴的北面。办公室宽敞明亮,门窗很大,室外还有类似阳台的长廊。建筑物内主要的大厅为二层的门厅和三层的会议厅,都很高大。室内一般没有什么装饰,只装有深褐色的护壁和厚重的门窗。 总督府从1906年4月建成后,先后为德国总督办公地,1914年日本取代德国,官署成为日本守备军司令部。1922年12月此地成为胶澳商埠督办公署,1929年7月成为青岛特别市政府所在地。1938年1月成为日本青岛特别市公署。1945年南京国民政府接管,再次将此作为青岛市政府的所在地。新中国成立后,这里一度也是青岛市市政府的办公用地,现在市政府已经东迁到五四广场正北,这里目前的办公机构是青岛市人大常委会。 胶澳帝国法院旧址 德县路和湖南路口,原总督府广场的西面,正门向东。从时间上看,由汉堡施密特公司建造于1912年春至1914年4月的胶州法院是德国人在青岛完成的最后一批建筑之一。 两层的胶州法院水平视觉上明显低于总督官署。砖石木结构的建筑面积为 法院的主入口设于立面的南半边,为一拱形大门。主立面与北侧面转角处有一设计独特的角便门,以供特殊用途。北侧面延续有一大坡面屋顶的两层建筑,与建筑南部构成完整的E形平面。一如同期的许多建筑,法院大楼亦为红瓦蒙莎屋顶,黄色拉毛墙面附浅壁柱,蘑菇石勒脚。建筑的东向正立面开敞,辟有敞亮窗户。立面的窗体深入墙体 现为青岛市市南区人民检察院办公用地。 路德公寓旧址 德县路4号。座落在一片面积 现好像是税务局办公用地。 总督牧师宅第旧址 德县路3号,始建于1901年。牧师的家被设计成一种轻松的样式,立面富于变化。托尔斯顿·华纳在《德国建筑艺术在中国》中分析说,这栋小小的楼房运用了大量德国文艺复兴复古风格的建筑形式。一楼巨大的老虎窗和敞廊,与二楼造型别致的装饰山墙竞相争辉。 我们走到这里的时候突然听到一声巨响,回头一看,一辆宝马撞到一辆直行的车上,宝马的主人气势汹汹的下来了。 天主教堂 位于肥城路和浙江路口,建于本世纪30年代初,也称圣弥爱尔大教堂,它是青岛地区最大的哥特式建筑,同时也是基督教建筑艺术的杰作。天主教属基督教的三大分支之一。基督教产生于公元一世纪中期的巴勒斯坦地区,相传为犹太的拿撒勒人耶酥所创,尔后逐渐向世界各地传播,成为拥有信徒最多的世界性宗教。公元十一世纪,基督教分裂为东西派教会,西派教会成为罗马公教,即天主教,东派教会称为东正教。到公元十六世纪,新教又从罗马公教中分裂出来,在中国称为基督教,或称耶酥教。 基督教最早传入我国是在唐代贞观七年(635),在中国称为“景教”,后中断自灭。元代也曾有传入,后也中断。明万历七年(1582),天主教由意大利耶酥会传教士利玛窦再度传入我国,并逐渐在国内许多地方传播。鸦片战争以后,随着殖民势力的侵入,基督教的许多派系陆续在我国传教,并迅速发展起来。 青岛天主教活动始于19世纪末。1897年,德国以“巨野教案”为借口,出兵占领胶澳地区,天主教势力也随之而入。1898年春,德国传教士在太平路天后宫后面建起了第一处传教场所,发展教徒,开展宗教活动。1900年至1902年,德籍神父白明德在曲阜路购地修建了第一座天主教堂。1925年正式建立青岛天主教区。 天主教堂于1932年动工,1934年建成,占地 青岛弥爱尔大教堂的塔楼高度超过北京、天津、大连以及济南等中国北方大城市的所有其它教堂。它曾经属于青岛市景之焦点;在很长的一段时间都是这个城市建筑的最高点。如今,它依然巍然耸立,却早已掩映在四周高楼大厦的阴影里了。 我们去的时候教堂内部正在装修,没有能够进去参观。

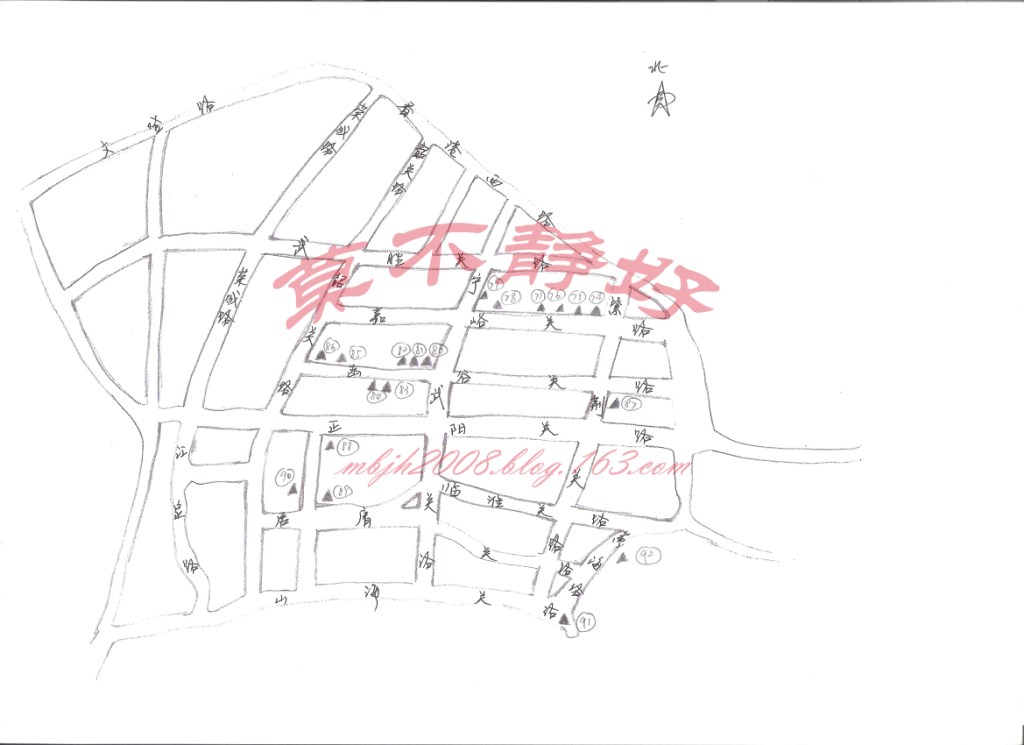

第二次的行走,是从小西湖沿梅地亚的路标走上栖霞路,从福山路一路往北,从红岛路到大学路后,从大学路海洋大学的门口进去,参观了学校里面的俾斯麦兵营、一多楼和六二楼后,从大学正门出,经鱼山路上到福山支路,然后又南下回到鱼山路,最后到海边第一海水浴场。 这个片区有非常多的名人故居,我们没有一一探寻,不过拍到了一幅比较详细的名人故居地图,放在这里,为后来者提供方便:(协程上传照片有限,请到博客http://mbjh2008.blog.163.com/查看) 以下是沿途部分老楼: 俾斯麦兵营 青岛海洋大学内。 俾斯麦兵营又名万年兵营,位于市南区红岛路5号。德国侵占青岛初期,自1899年10月先后建造了三座兵营,其中以俾斯麦兵营最为典型。兵营共有营房四座,是在炮兵营旧址--"嵩武兵营"建筑的。第一、二营房建于1903-1905年,第三、四营房建于1906-1909年。营房建筑古典构图,作横三段纵五段划分,中央与两端突出阶梯形山花作重点装饰,明显带有19世纪末期欧洲建筑的手法,门窗为四分阶段圆券,是当时青岛德国建筑的常用手法;而密排工字钢梁,中间填以三合土的楼层构造则是当时青岛德国建筑习见的构造技术。这四座营房的平面分别是"H"型,围成一练兵场。营房的阶梯式山墙山花及新哥特式的装饰为当时德国兵营建筑的通例。先期完工的两座兵营的山墙、山花、墙基和外廊护栏均用花岗粗石砌成,后来日本建造的另外两座楼房兵营的外形、结构则较简单。营房的南面筑敞廊,营房均建有同宿舍和厕所分开的盥洗室。现为青岛海洋大学水产馆。 日本中学校旧址 青岛海洋大学内。 建成于1921年,日本人三上贞设计,公和兴营造厂建造。砖木、钢筋混凝土混合结构;立面对称,中部入口作门廊,三大开间高起,呈山墙形,山墙面高起二壁柱,中开三圆拱券窗,两边各开小窗形成虚实对比,由凸面乱石镶嵌和花草纹雕饰;其后屋顶竖立高耸方塔楼,上覆四坡瓦顶,强调了中轴线,雄伟庄重。 原为日军第一次侵占青岛市日本的中学校舍,1945年抗日战争胜利后,收为原国立山东大学校舍。为纪念 总督副官住宅 福山支路5号,沿着马牙石的陡峭路面一直下行,沿途都有明显指路标示。 这栋房屋的第一位主人是德国海军上尉弗赖海尔·利利恩可龙。总督副官住宅与原总督私邸为邻,但看上去要更坚固些。身处其中,可将海湾、沙滩上的浴室及跑马道这些景致尽收眼底。这幢建筑面积 现为康有为故居纪念馆,我们到那里的时候,这栋几易其主的洋楼早已粉饰一新,但是非常遗憾,重新整饬过的故居看起来更像新盖的房子,有些失望的我们就没有买票进去参观。 第三次是在八大关里溜达,随便瞎走了一通,主要是找公主楼和花石楼,其实里面别墅非常集中,天气好的时候在里面散步一定非常惬意,也有相当多德、俄、英、法、德、美、丹麦、希腊、西班牙、瑞士等国建筑师及中国建筑师陆续设计建造的各种样式的小楼;绿化非常好,据说每条道路都是不同的行道花木,凭花草的品种就能知道到了哪里。我们去的时候天气很冷,大概零下5度左右,头天早上还飘了一阵鹅毛大雪。鲜花当然是看不到了,好多漂亮的房子也是匆匆一瞥,春天的繁花似锦和秋天的金蛇狂舞只能想象了。 路线大概是这样的:在紫荆关下车,走嘉峪关,过宁武关到函谷关,从正阳关支路南下,沿山海关前第二海滨浴场到花石楼。

以下是沿途见到的部分建筑: 公主楼 居庸关路10号 - 仿欧洲哥特式风格建于30年代,庭院式居住建筑。相传1932年丹麦王子乘游船"菲尼欧亚号"访问青岛时,看到八大关一带风景优美,是建筑避暑别墅的好地方,即与时任丹麦驻青岛总领事赵亨生(译音)商定,在此处为丹麦公主建造-座别墅,故名"公主楼"。传说归传说,但据考该楼和丹麦公主全无瓜葛,是一名中国人1929年从青岛政府手中竞投得到这块土地,然后转让给一名德国人,由他出资兴建的。设计者正是上世纪三四十年代青岛著名的建筑师——W.G.尤力甫。后者在离开青岛之前,至少设计了400多栋建筑,近代青岛为数众多的建筑师中恐怕无人能望其项背。 该建筑地上三层,地下一层,整个建筑属仿欧洲哥特式风格。砖木结构,建筑面积721. 花石楼 黄海路 - 欧式仿古堡风格 花石楼又称"滑石楼",曾误称"歇脚楼"、"海滨提督别墅"、"小提督楼"等,位于市南区黄海路。建于1930年,刘耀宸负责设计,王云飞负责施工。混合结构,四层,局部五层,建筑面积 建筑介绍资料引自: 青岛档案信息网 百度百科 《青岛:老房子的记忆》 李明 《视觉青岛》刘金平 《动感》杂志 更多精美图片,更多精彩游记攻略,请点击http://mbjh2008.blog.163.com/观看 未经许可,请勿转载 |

| 转自:http://www.cncn.com/article/105687/530阅读 |

游记文章由机器自动选取,来自其它网站,不代表票价网观点。 |

网友评论: |

| 共0篇回复 «上一页 下一页» |