| 票价搜索 > 旅游景点 > 游记 > [游记]闽南随笔:慎终追远“巡风水” |

[游记]闽南随笔:慎终追远“巡风水” |

| 2009-09-03cncn.com |

闽南随笔:慎终追远“巡风水” 从愚人节到清明节,很有意思,人总是一会愚昧,一会清醒,一会愚鲁,一会明白。绝对明白和完全愚昧的人,恐怕是凤毛麟角,这,就是人生的有趣之处吧。 ——北大醉侠

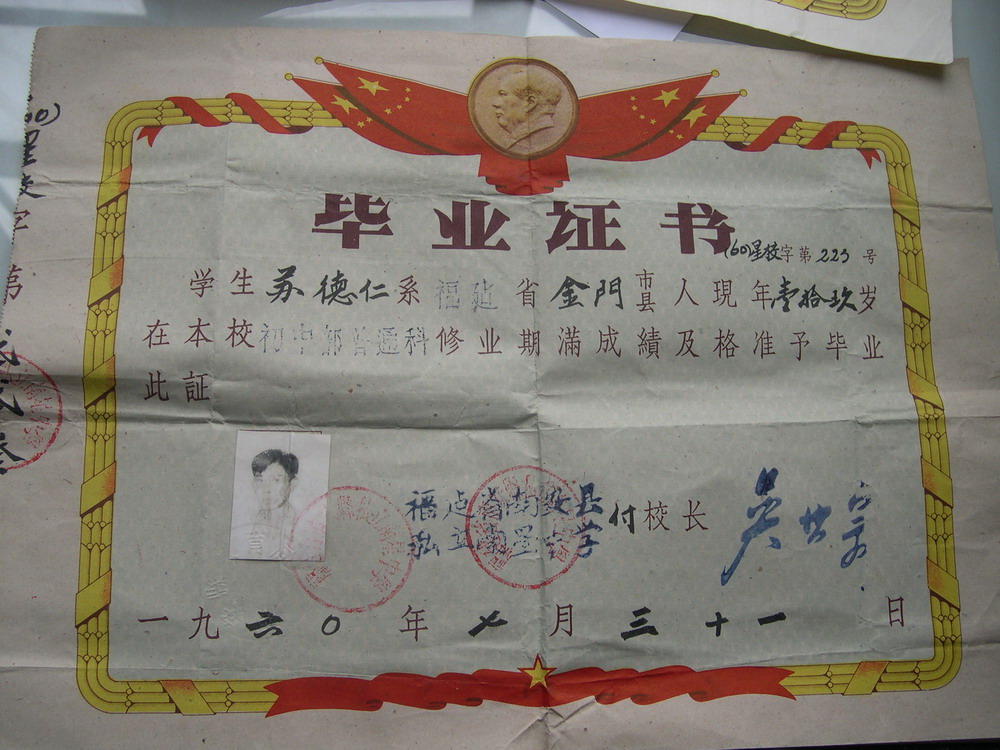

天清地明! 难得的一个清明节,难得的一个开始有假期的传统节日,难得的一个可以慎终追远的日子。清明扫墓,在闽南叫做“巡风水”或“献纸”。不过有个地方例外,那就是南安石井(郑成功故乡),当地风俗改在“三月三”的上巳节。据说是忌讳“明前之清”,表达了一种“清”“明”的不共戴天。当然也有一些是为了避开清明谷雨天的春耕农忙,改为冬至上坟的,譬如泉港惠北,德化等等。 有句民谚叫做:清明前后,种瓜种豆。已经好久没摸锄头了,一到“巡风水”,总算能过瘾般地体验一番久违了的“锄禾日当午,汗滴禾下土”。 咱老家的“风水”位于厦门外海的一个小岛上,以前隶属于金门县。故而每年扫墓的水陆齐驱就够“劳师动众”的,不过也正由于需要这般的舟车劳顿,我们大多当作是一次“全家总动员”的踏青。每回上岛,都是一次“乡音未改鬓毛衰”的回归,当年的“姑姨舅妗拢共婶”(闽南方言,相当于“七大姑八大姨”的意思)真多呀!而今岛上的许多老人们都不在了,有的则随儿女搬到厦门去啦。扫墓后,我们只有到小岛上的金龙战地野味餐馆聚会。这个时候,我往往想起了那个年代的浓浓的乡情,想起了奶奶,想念起了父亲。是啊!光阴似箭,几十年就这样子弹指一挥间啦!以前听起这句话时似乎很遥远,现在才明白,能够发出如此喟叹的,大多是练过了“弹指神功”的啦。 父亲离开我们算来也是挺遥远的事啦!当年最小的弟弟四岁,对于父亲的印象已模糊不清了。我那年已有我家“小领导”这般大,对父亲的深刻印象,还常常浮现在脑海里,和父亲一起的点滴往事,曾经温暖着我那一段黑暗的漫漫长夜。 我清晰地记得,父亲过世的那天,中午放学回家的我,高兴地把自己考了好成绩,学校奖励的五元钱,告诉了病榻中的父亲。爸爸提起精神地告诉我,他想吃一碗街边的米粉汤。这碗米粉是我用自己的努力,唯一一次对父亲的孝敬。父亲就在我们准备去上学的时候,永远地离我们而去了。眼角边那滴泪花是他无奈的牵挂。那紧紧拉住我的手,是他对我的期待和重托。临终前他曾一再地让我要带好弟弟们。 ——二十多年过去了,我们终于熬过那一段艰难的岁月,父亲的在天之灵,可以安心啦! 父亲在很小很小的时候,爷爷就过世了。当年为了躲避战乱,一家人随奶奶从小嶝岛,逃到了南安一带,过着漂泊不定的生活,最小的父亲因此被唤作“乞者儿”。战后祖厝的大院落,只剩下两间完好的厢房,其余的全是废墟。后来,父亲就读于金门县小嶝小学,五十年代末战端又起——炮轰金门,在政府的安顿下,定居在水头的支前新村(当时叫做:转移大队)。中学就读的是水头南星中学,直至考上了厦门轻工学院。为了凑学费,父亲曾一度中断学业,去学木工,挣了钱再接着上学(我小时候,家里的桌子、椅子等家用木作,都是父亲的杰作。他还在家门口,种上四棵树,常说等他四个儿子结婚时,可派上用场,还常在人前“吹嘘”着自己将来的“四子十六孙”)。 毕业后,父亲分配到了省城福州,他学得是化学分析。据说在校期间,因谈恋爱,传纸条被记过处分。分配时,一南一北,从无音讯,直到各自结婚后才有来往。后来按家乡人的说法,我父亲去世的那年,这位挺喜欢我,并有意和我家结娃娃亲的阿姨,也随之离开人世了。 文化大革命前,我的父亲在一年春节回家过年时,遇上了我的母亲。母亲是山前人氏,在水头街学刺绣。婚后,母亲随父亲去了一趟省城,据她回忆说坐了一天的车,过泉州和福州时,汽车还要摆渡过江(洛阳江和乌龙江)。进入一个戒备森严,有着近千人的“营房”,据说那是有着秘密编号的军工厂。 文革爆发后,父亲抱着两大箱的资料回家避乱。他俩就一起“上山打游击”(山前的鸡笼山,后称奎峰山)——捡柴禾,还在屋前房后开荒种地。我出生时,父亲又回福州,一年只能在春节时才回家一趟。母亲在我四个月时,在水头照相馆拍了张相片寄给父亲,当时还特意戴了虎头帽、穿花衣服和开裆裤,就是为了让人明白那是儿子。 在我记事前,是没有“爸爸、妈妈”的概念,那时叫母亲是“阿姆”或直呼名讳,直到跟小伙伴们玩时才发觉,别人家都有“爸爸、妈妈”,我却没有,才突然哭着回家问“阿姆”,后来明白“妈妈”就是“阿姆”,而“爸爸”在很远的地方工作,我只有等上一年,方能见到“爸爸”,所以那段时间特别渴望春节,当然过年会有很多好吃的,这也是童年人的念想之一。 有一年的春节,家里终于来了个“陌生人”,他好象不认识我,直接跑到奶奶房里,大呼“俺娘,我‘等’来喽!”,我躲在母亲的背后,盯着他看了好一会儿,奶奶才想起我,拉着我的手让我喊他““爸爸”,从那时起,我才把这人与“爸爸”联在一起。他摸摸我的头说,都长这么高啦。他带来了好多稀奇的东西,其他的记不大清了,只有那印成“字母”形状的饼干和一套多本的小人书(连环画),现在还历历在目。 后来父亲调到了泉州,见到爸爸的次数就越来越多了。我的弟弟自然就一而再,再而三地多了起来,我开始有了忠实的跟屁虫。 父亲固定每星期六下班后,骑单车从泉州回水头(行程三十六公里),为的是省下那几块钱的车费(当时我们都是这么认为的,其实下班后已经没有班车了,要等第二天,他是为了和家人多呆上一个晚上),时常到家后已是很晚了,有时我们都已上床睡觉,而耳朵却关注着门外的动静。一听到门外传来熟悉的铃声暗号,我们就欢呼雀跃般地跑了出去,迎接父亲。每周末的公路边,总能见到我们兄弟翘盼的身影和欢呼的声音。 父亲还是一个闲不住的人,做起活来,从不半途而废,而是要一气呵成。一回到家来,总能让我们有好玩的事干,比如搬砖头、拉石块、建猪圈、筑兔窝、修鸡栅。家里不但养了猪养了鸡,而且养了一窝子的小白兔。有一年还养了一房间的蚕宝宝,家门口种了一棵老桑树,除了可以为蚕宝宝提供桑叶外,还有“桑仔果子”(桑葚是也)吃。由此我们平日里的活也不少,既要到山上去挖猪母草、找兔子吃的野草,还要上树摘桑叶。父亲还在房前屋后开荒辟地,种上了地瓜、花生、玉米(高粱)和蔬菜,可谓“五谷丰登、六畜兴旺”。一到夏天,父亲会发动我们在门口搭凉棚,有时种上丝瓜,有时种上葡萄。凉棚周围他还会种上从山引种的草药,邻居有人生病长疮,都用得着。 收成的季节,父亲常带我们在野间田头烤地瓜,先要从田里挖拣合用的小土块,垒成有缝隙的“土窟”,再找来枯树叶当柴禾,把地瓜放进去,起火烧烤,直到闻见香味后,把“土窟”推倒压实,让余火闷上一闷,就能又香又软。拨弄灰烬,挑出黑乎乎的地瓜,剥了皮吃。我们父子五人,常让母亲头疼的是,弄脏了一身子衣服回来。 有一年暑假,雨下得很大。雨停后父亲让我们提上篮子,捡花生去。我们都感到奇怪,花生不是赶在台风前就收好了吗?哪来的花生呢? 到了地里,到处是“汪洋大海”,水没膝盖。经这一泡,在收成时,遗漏在土层里的花生,个个乖乖地跑出水面,我们又多收了好一箩筐。父亲真是太棒啦,每次总能让我们有惊喜的收获。 一年秋天,正是金黄季节。父亲在来信提醒我,和弟弟们到马路边的晒麦场去拾被遗弃的麦穗。几天下来,我们拾了好几斤啦。妈妈变着法子,做“麦糊粥”给我们吃。喝着自己的“劳动成果”,嚼着萝卜条,真是人间美味。同时我们也懂得了积少成多和用心生活的道理。 有一次伯父出海回来,捉了一对鲎。父亲不但亲自做出了美味佳肴,还把鲎坚硬的外壳做成平常用的勺子。而它众多的脚也没浪费,父亲和奶奶用针线,把这些鲎脚串成生动、美丽的小鸟,给我们玩。并告诉我们这种海底生物的血是和大海一样的蓝色,而且它们的“夫妻”感情特好,抓到一只就等于可以收获一对。至于鲎有多少只脚,现在已记不清啦。奶奶教我们的各种鸟名的歌谣,如今也“遗失”在记忆的海洋。 到了上学的年龄,我就近在山前的奎峰小学念书。父亲给了我一条“规定”:每天上学前、放学后,都必须到奶奶房前请安。现在我才明白:父亲每次回家时的那声,俺娘,我“等”来啦的深意。 在对待我们的学习上,父亲常讲的那句话是:不要象浮在泔水上的死蟑螂那样。要么痛痛快快地去玩,要么一心一意地钻进去学习。 迁来泉州后,我就读朝晖小学。在作文方面,父亲给了我不少的启迪。终身受益。特别是在人生的启蒙阶段,父亲更是严格要求我们。有一次,我和老二动用了保管的班杂费中的钱买糖果。“东窗事发”后,父亲第一次严厉地批评我们,让我们写下了“一分钱事件”的保证书,这张保证书时刻警醒着我成长的人生。 记不清是哪年的夏天,父亲和奶奶带着我去小嶝岛。这是我第一次回到这座离金门只有一水之隔的故乡,“婆阿”家的面线煮得太咸但很好吃,这也是我多年以后还记得清清楚楚的有关故乡的往事之一。更加难忘的是那天夜晚的炮击,金门打过来的炮火,震天动地。让我亲历了战火的硝烟和残酷,炮火轰鸣中,哭叫连天、扶老携幼的人们纷纷地跑向地洞。当时父亲一手抱着睡眼惺忪的我,一手牵着奶奶(奶奶手里还拿着一把凳子,那一幕我记忆犹新)跟着人群跑。走到一座石头房边,一发炮弹击中了前面的一间大厝,火光冲天(这情境终身无法忘却)。而“婆阿”却没跑,这对她来讲也许已经麻木了,或者说司空见惯了,当年的前线生活让她亲历了太多的生生死死(故土难离的原因,当年没有和奶奶她们一起迁离战场)。炮火停熄后,一起来小嶝的宾哥,就跑去捡弹壳,据说可以卖钱。 现在每年的清明节,我常常带着家人回到这里,前来祭扫先祖以及去世后魂归故里的奶奶、父亲。这就是我的故乡情结的由头。 还记得父亲一次和东平伯伯到夏天出差时带上了我,这是我的第一次出远门。东平伯伯原先是在厦门工作,妻儿也在厦门,战乱时分散了,战后多年来才找到。我还记得那天在菜馆里的漂亮姐姐,就是东平伯伯的女儿。我第一次出门怕生,所以东平伯伯让姐姐陪我。姐姐和我一起去的动物园,玩得挺开心。 晚上我和父亲住在旅社里,起夜后的我,走错了房间,大哭了起来。最后哭着沉睡在父亲的怀里,这是一个难忘的夜晚,也是幸福的一天。从此开启了我后来喜欢旅行的苗头。就是这身处陌生之地的新鲜和好奇,让我一直到现在依然觉得就象是在昨天。 父亲留给我们的往事,还有许许多多。全都紧紧地刻在我的记忆深处,永不磨灭: 水头街尾的牛肉丸店,安海街头的土笋冻,曾留下我们回味无穷的眷恋;我们一起骑着单车匆匆赶去石井罗港亲戚家的婚礼,一路上歌声飞扬;父亲教会我的仙鹤、汽艇的折纸,直到今天依然是我在孩子们面前的骄傲。 遗憾的是父亲的英年早逝,当年那狂放的草书以及古朴的金石篆刻,还有那传统的手工木作,我们已经无法瞻仰和传承,但是那看似寻常的点点滴滴的慈父情怀,已经在我们的心灵里潜移默化,扎根发芽 …… ——哥,想什么呢?眼晴都红了。 ——我,我想爸爸…… 餐桌上,没头没脑的话,引得孩子们哄堂大笑。酒足饭饱的小孩子,早都忍耐不住了,在“小领导“的领导下,浩浩荡荡地向那细润的沙滩跑去。首次跟老二上岛的司机同事,也急着想去探寻战争的遗迹——炮火阵地和雕堡地洞。母亲则率领着媳妇们,到“王爷妈祖婆”的宫庙去上香。 呼拉拉地一阵风过,在沙滩上看着孩子嬉戏的我,却依然陷在往事里不能自拔,任凭咸涩的海风把我彻底地打湿。 ——清明复清明,人生难得几清明! 2009年4月5日(清明节)初稿于寸本堂 2009年8月8日(父亲节)修改成文 2009年9月3日(农历七月半,中元节)再改之

|

| 转自:http://www.cncn.com/article/126492/165阅读 |

游记文章由机器自动选取,来自其它网站,不代表票价网观点。 |

网友评论: |

| 共0篇回复 «上一页 下一页» |